La mirada de los cronistas europeos

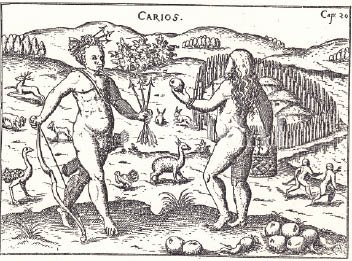

Los carios. Dibujo de época que ilustra las crónicas de Ulrico Schmidl.

foto: archivo el litoral

Luis María Calvo

El Paraná fue el observatorio desde donde los europeos tuvieron su primera impresión de los pueblos que habitaban sus islas y sus bordes. Los contactos producidos durante las navegaciones, los desembarcos, los incipientes asentamientos fortificados y los encuentros pacíficos o bélicos pusieron frente a frente dos mundos que, a partir de ese momento, estuvieron dramáticamente vinculados.

La mirada europea ha quedado registrada en memorias y crónicas de los protagonistas de las exploraciones y conquistas; una de las más tempranas es la de Diego García, quien en 1526 remontó el Paraná, en momentos en que Gaboto había levantado el fuerte de Sancti Spiritu. Durante cuatro semanas de navegación, García fue encontrando “muchas generaciones” de grupos humanos, a los que denomina charrúas, guaraníes, chanás, chanás-timbús, caracaráes, querandís y timbús, en una voluntad de denominar que revela la mentalidad del conquistador, empeñado en distinguir, describir y clasificar lo que todavía ignora, y de ordenar mentalmente un mundo que apenas intuye. En realidad, García dice janaes por chanás, janaes-atambures por chanás-timbús, carandies por querandís, atambúes por timbús y mecotaes por mocoretás. Las variaciones ponen en evidencia las dificultades que tenían los europeos para reproducir fonemas locales que por distintas razones adoptaban como nombre de los grupos humanos originarios hasta que, en el momento de acordar una forma de pronunciación y de escritura, alguna de ellas se impuso sobre otras. A pesar de la diversidad de nombres, sus afinidades y posibles identidades étnicas quedan en evidencia cuando García comenta: “Todas estas generaciones son amigos y están juntos y hácense buena compañía”.

Contemporáneamente, Luis Ramírez, uno de los participantes y testigos de la expedición de Gaboto, registra en su conocida carta del 10 de julio de 1528 el mundo que avistó desde la fortaleza de Sancti Spiritu. Según él, en el entorno vivían los caracaráes, chanás, beguás, chaná-timbús, timbús y querandís; estos últimos le asombran especialmente por su ligereza y capacidad de alcanzar ciervos que cazaban con arcos y flechas o con boleadoras. El asombro ante lo nuevo deja filtrar fantasías medievales y la posibilidad de creer que, un poco más allá de los hombres que ven, existen otros muy veloces en la carrera, que “de las rodillas para abajo tienen los pies de avestruz”.

Entre las crónicas del Paraná en los años de la Conquista se destaca la de Ulrico Schmidl, expedicionario de don Pedro de Mendoza que remontó el río con un grupo de hombres al mando de Juan de Ayolas. Su crónica ha sido ampliamente abordada por la historiografía de la Conquista; y sus registros, breves, incompletos y sesgados, adquieren un valor único e insustituible ante la escasez de fuentes escritas. El relato de Schmidl entrelaza el recorrido lineal del espacio geográfico, Paraná arriba, con comentarios donde prima el hombre ante el ambiente; los pobladores originarios son observados y descriptos desde las preocupaciones básicas del conquistador europeo que se mueve en un ambiente desconocido y al que le interesa apuntar datos sobre el número de hombres “de guerra”, sus lugares de asentamiento, su dieta y las posibilidades de brindar comida a los españoles, además de revelar miradas curiosas sobre aspectos físicos y la indumentaria.

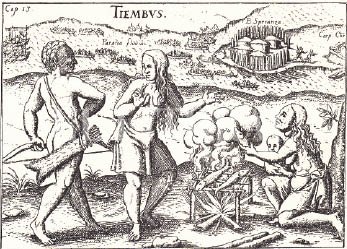

El recorrido espacial de la navegación fluvial pasa revista a los grupos identificados en relación con cada porción del territorio. La secuencia espacial está acompañada por la secuencia de los grupos humanos: querandís, carios, timbús, quiloazas, mocoretás, chaná-salvajes y mepenes; nombres todos que señalan el momento de contacto y la identificación occidental de grupos o “parcialidades” que no implican necesariamente diferencias étnicas. Según Schmidl, las tres naciones -timbús, corondás y quiloazas- hablaban una misma lengua, en tanto que los mocoretás hablaban otra diferente.

Para Schmidl, los timbús y los corondás eran “gentes grandes y garbosas de cuerpo” y le llamaba la atención que sus mujeres, jóvenes o viejas, estaban siempre “rasguñadas” intencionadamente, para marcar líneas de sangre en la cara, por debajo de los ojos, a modo de pintura facial. En algunos grupos, las mujeres usaban un paño de algodón cubriendo el pubis pero en otros, al igual que los hombres, no cubrían su desnudez. A los conquistadores les llamaron la atención las perforaciones que timbús, corondás, quiloazas y mocoretás se hacían en ambos lados de sus narices y que adornaban con una pequeña estrellita hecha de una piedra blanca y azul, hábito que aparece como un rasgo de identidad cultural.

Preocupado por su propio alimento y el de sus compañeros, Schmidl se interesa de un modo muy especial por la dieta de los grupos que van encontrando mientras remontan el río. En la mayoría de los encuentros producidos con los conquistadores mencionados en su relato, estos grupos recibieron pacíficamente a los españoles y dispusieron de comida suficiente como para agasajarlos: los timbús alimentaron a más de cuatrocientos europeos, a quienes dieron de comer “en divina abundancia”. En general, corondás, quiloazas y mocoretás se alimentaban de carne de caza y de pescado, pero Schmidl nada dice, en cambio, sobre los sembradíos de avatí y calabazas de los guaraníes, que sí señala García (avatí es la voz guaraní para el maíz), que también cultivaban los caracarás y chanás. Cuando se refiere a los que llama chanás salvajes, enumera más detalladamente su dieta de carne de caza: ciervos, puercos del monte, ñandús, y cuises, que describe como “conejos que son iguales a una rata grande, salvo que no tienen cola”; también, miel y, por supuesto, pescado.

Es muy difícil saber en qué se basa Schmidl para calcular la cantidad de hombres de guerra que disponía cada uno de los grupos y para dar cifras sumamente arbitrarias. Acerca de los mepenes, calcula que eran los más numerosos y apunta que, si bien no vivían juntos, eran capaces de reunirse con rapidez para guerrear. Sin embargo, todos los grupos recibieron pacíficamente a Schmidl y sus compañeros, acogiéndolos y dándoles de comer durante varios días; salvo, precisamente, los mepenes, quienes fueron los únicos que les ofrecieron resistencia y los recibieron “en modo de guerra sobre el río con quinientas canoas”, en un encuentro que se convirtió en batalla.

Todos los grupos con que se encontraron Schmidl y sus compañeros disponían de canoas. Al describir las de los timbús dice que estaban hechas de un árbol, con lo que permite entender que se trata de piezas monoxilas, excavadas en el tronco de un solo árbol. En su fondo medían tres pies de ancho (cerca de noventa centímetros) y 80 pies de largo (unos 25 metros), y en ellas viajaban hasta 16 hombres con sus remos. Los mepenes, en opinión de Schmidl, eran quienes tenían más canoas y en cada una de ellas podían viajar hasta 20 personas.

Impresionante debe haber sido el recibimiento pacífico que los timbús dieron a los conquistadores, saliéndoles al encuentro en el río con cerca de 400 canoas y más 6.000 hombres. Las imágenes del Paraná surcado por las embarcaciones nativas descriptas por Schmidl y los cronistas de su tiempo fueron los últimos registros de un paisaje natural y humano que comenzó a desarticularse a partir de esos encuentros.

El Paraná fue el observatorio desde donde los europeos tuvieron su primera impresión de los pueblos que habitaban sus islas y sus bordes... Los encuentros pusieron frente a frente dos mundos.

Impresionante debe haber sido el recibimiento pacífico que los timbús dieron a los conquistadores, saliéndoles al encuentro en el río con cerca de 400 canoas y más 6.000 hombres.