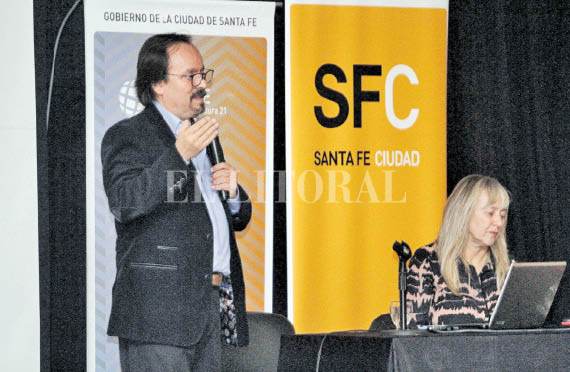

Enrique Glockner

La cultura como pilar del desarrollo

El mexicano, experto de la red Cglu que se encuentra colaborando en el desarrollo del Plan de Cultura 2030 de la Municipalidad de Santa Fe, compartió junto a la secretaria del área, Patricia Pieragostini, una extensa charla con El Litoral sobre “Derecho a la ciudad y construcción de ciudadanía”.

Para el experto mexicano, uno de los objetivos es recuperar “el juego, lo lúdico de la calle”.

Foto: Pablo Aguirre

Ignacio Andrés Amarillo

El viernes pasado, en el Auditorio Federal del Parque de la Constitución, se presentó el Plan de Trabajo “Construyendo juntos el Plan de Cultura 2030”; una propuesta abierta a la comunidad, que forma parte del Programa de Ciudades Piloto de la Agenda 21 de la Cultura. En el encuentro, el experto de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (Cglu), el mexicano Enrique Glockner brindó la conferencia “Derecho a la ciudad y construcción de ciudadanía”. Antes de su disertación, Glockner y la secretaria de Cultura del municipio, Patricia Pieragostini, conversaron con El Litoral sobre la labor conjunta en busca de nuevas políticas de Estado.

Filosofía urbana

—¿Qué es el derecho a la ciudad?

Glockner: —Es un concepto que nace en los ‘60, lo suscribe un filósofo francés, Henri Lefebvre, que escribió un libro que se llama así publicado a principios de 1968: hay quien dice que el Mayo Francés un poco fue consecuencia de esa lectura. Postula que el capitalismo había hecho de la ciudad un ámbito de propiedad privada, y que los espacios públicos se estaban acotando, perdiendo. Había que hacer una recuperación, porque la ciudad tiene que ser un derecho y una apuesta común, que atraviese una serie de valores.

Durante muchos años no se publicó el libro. En 2016, se hizo en Quito la tercera cumbre Hábitat (se hace cada 20 años: la primera fue en el ‘76 en Vancouver y la segunda en el ‘96 en Estambul); quien dirigía la organización ONU Hábitat, el catalán Joan Clos, decidió tomar como bandera de la cumbre: “por el derecho a la ciudad”. Reviviendo un postulado filosófico que estuvo oculto por casi 50 años.

—Lefebvre lo postula desde lo contrasistémico. ¿Cómo se retoma eso desde los Estados?

Glockner: —Hoy día, en el mundo, predomina por encima de lo público la iniciativa privada, las empresas. El dinero tiene más valor que el bien común y que la base de una sociedad: que todos vivamos y convivamos con las mismas oportunidades, tengamos derecho a los mismos espacios. Esto terminó por los intereses de unos pocos. Es interesante que este llamado se haya hecho desde un organismo internacional.

Público y privado

—¿En qué formas concretas se ve esta privatización del espacio público, y cómo generar tendencias de cambio accesibles?

—Hay ciudades donde caminar por la calle es imposible. La misma planificación urbana está dejando de ver a la persona y visualiza un automóvil. Eso de entrada. Sobre todo en el sur de Estados Unidos: una vez fui a Dallas, y un amigo me decía: “Si ves a alguien caminando hay dos posibilidades: o es un indigente o está perdido”. Otra vez estuve en Phoenix y una amiga me quería esperar en el coche para llevarme a un mall que estaba a 300 metros. Podía ir caminando, era absurdo hacerme cruzar la calle, pero ella no quería que arriesgue mi vida.

—En el documental “Los Angeles Plays Itself”, Thom Andersen analiza cómo es una ciudad de commuting por autopistas, y cuando alguien se queda sin auto...

Glockner: —Estás muerto, no existes para esa ciudad. En Puebla, donde vivo, el auditorio de una conferencia estaba frente al hotel (bulevar de por medio), y teníamos que ir a buscarlos en autos. Sólo Beatriz García (que analiza qué pasa en las ciudades después de los Juegos Olímpicos, que es como un tsunami) se animó a cruzar la calle. Y eso lo vemos como desarrollo. ¿Cómo combatir eso? La cultura es el garrote para combatir eso. En sus dimensiones: la cultura como conjunto humano que se ha agrupado para tomar decisiones no siempre inteligentes, compartiendo un idioma, comidas; y en segundo lugar como manifestación artística que plasmamos en un mural, en música.

—Implica gestiones culturales más en la calle, no siempre encerrada en teatros y museos.

Glockner: —Así es, recuperar el juego, lo lúdico de la calle.

—¿Cómo se combina lo que viene desde las bases con un estado receptivo?

Glockner: —Hay que exigir ese derecho. Normalmente eso se logra con que la sociedad se junte. En México hoy está bien vivir en un fraccionamiento (barrio) cerrado donde hay 15 casas y un policía en la puerta, dejar una foto del DNI. La gente se está encerrando, por seguridad, pero también da status. Para mí los hace peores personas (risas). Yo volvía en bicicleta a las 9 de la noche, y mi mamá sufría, no había celulares, pero así lo vivía: hoy es imposible para un niño.

—Del otro lado está el que no puede salir del barrio marginal.

—La libertad tiene un principio básico, que es poder tomar decisiones. Si no puedes decidir, se acota tu libertad. “La verdad nos hará libres”, dicen los jesuitas. Un ciudadano criado donde no tiene posibilidades de elegir, aunque su condición lo haga libre, está acotado. Y el que está en el barrio es marginado, no puede salir a la calle por el juicio de los demás. En México, un indígena no puede entrar a un mall o un hotel de lujo, aunque tenga el dinero.

Debemos poder andar tranquilos, sin distinguir color de piel, lenguaje, ropa, etc. Ésa sería la apuesta, al menos la que a mí me gustaría.

Política de Estado

Pieragostini: —Estuvimos con Enrique en una actividad en El Nido de Coronel Dorrego. Hace ocho años era un barrio en un estado de vulnerabilidad no sólo de la infraestructura, no había equipamiento para generar oportunidades hacia la equidad. Nos emocionamos, porque además de haber recorrido el barrio, con las intervenciones sobre la avenida, el Jardín Municipal, El Alero, El Nido: una apropiación intergeneracional (aunque sean espacios municipales y provinciales) que es ejemplo de reconversión hacia el derecho a la ciudad y construcción de ciudadanía.

Estas ciudades intermedias como la nuestra tienen una escala donde las políticas pueden estar en un mediano plazo (la reconversión en Coronel Dorrego la vimos en dos gestiones). Otro tema muy interesante son las metodologías para hacer más consistente el entramado social en términos de equidad: el derecho a la ciudad tiene que ver con la equidad de oportunidades y entender la ciudad como el bien común.

—¿De qué trata el plan Cultura 2030?

Pieragostini: —Estamos en la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Mercociudades está dentro de eso. Estamos con un programa dentro de Cglu que se llama Cultura 21 Acciones. Como ciudad piloto trabajamos con los documentos que piensan a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Es una mirada transversal que está en nuestro ADN como gestión: este grupo que viene de la Universidad tiene ese modelo de gestión construye desde las diferentes secretarías y estamentos del Estado. Lo que ha posibilitado que naturalicemos las políticas culturales de manera transversal: con Salud, con Desarrollo Social, con Turismo, con Economía.

Ser ciudad piloto te permite tener un experto, que es Enrique: arrancamos el año pasado y nos acompañará hasta 2019. Pudimos hacer un ejercicio de autoevaluación diagnóstica, construir un plan de acción y pensar en un plan de cultura que de alguna manera nos sirve, con estos diez años como plataforma, para pensar de acá a 15 años más.

Y desde Cglu se propone que la gobernanza de la cultura sea construida de manera colaborativa y participativa con los diferentes sectores de la ciudad. Un montón de proyectos se construyeron colaborativamente, pero poder plantearlo en una metodología, sumar otras voces y plantearlo en un documento para que se convierta en política de Estado cobra un sentido enorme.

En construcción

—¿Cómo se construyó el documento Cultura 21 Acciones?

Glockner: —El proceso nació en 2002, cuando los directores de Cultura de Barcelona y de Porto Alegre, además del de Montevideo, se les ocurre hacer una herramienta que permita que las políticas culturas tengan un impacto mayor en el quehacer de las ciudades. Le encargan a Jordi Pascoal la elaboración de este documento y le ponen ese nombre, porque era el año de la cumbre Río + 10, de donde salió la Agenda Local 21.

En 2004, nace ese documento con compromisos y acciones específicas, pero es todavía un postulado. Se fueron incorporando ciudades, y se generó una presencia en organismos internacionales.

En 2010, nace en Ciudad de México otro documento más político, con la necesidad de que la cultura sea el cuarto pilar del desarrollo (además de lo económico, lo ambiental y lo social). A la mesa le faltaba una pata y se podía caer. Desde 2014, en Buenos Aires (a diez años de la Agenda), se trabaja un documento que quiere complementarlo. Así, se genera una herramienta para diagnosticar, Cultura 21 Acciones, que tiene 100 acciones agrupadas en nueve compromisos, que buscan hacer conscientes las cosas.

El año pasado juntamos 40 personas, de toda la Municipalidad, y gente de sociedad civil, artistas, de la Universidad. Como facilitador dirigí el ejercicio para identificar los puntos flacos. A partir de ahí, se construye un plan de acción para 24 a 28 meses. Al final de eso, hay que poder hacer una planificación estratégica. La herramienta misma está en construcción: nada está acabado.