Una lectura del “Ulises”, de Joyce

Un caso de experiencia absoluta (*)

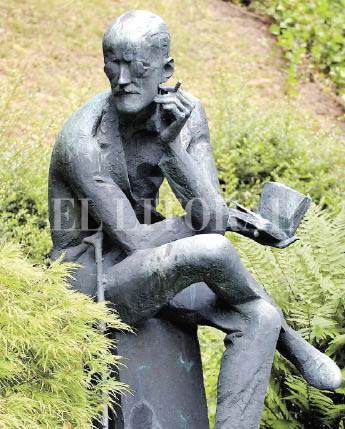

Escultura del escritor irlandés James Joyce cerca de su tumba, en el cementerio de Fluntern en Zurich, Suiza. Foto: EFE / Archivo.

Por Mauricio C. Yennerich

I. LA FRAGANCIA DE LO ETERNO

El fragmento de la novela que rescatamos es una muestra de infinito talento y de que es posible traducir, al orden de lo cotidiano, categorías ontológicas; asimismo, puede colaborar con la idea de que la forma de la conciencia no es patrimonio exclusivo de los científicos, de los teóricos o de los intelectuales, sino que un escritor, un periodista, cualquier cronista con talento y voluntad, puede acceder, desde el laberinto de su práctica, al plano de lo trascendental.

En resumidas cuentas, se trata de una experiencia real atravesada por el tiempo y el espacio, la conciencia de sí y de los otros, de la fe, de la posesión y el despojo, de la vida y la muerte, que puede sonar extravagante, pero sin embargo, no produce el extrañamiento típico de las formas que adopta el saber del sentido común ante la irrupción de la evidencia científica, contradiciéndolo desde la raíz. Tiempo, espacio, el ser, los otros, la fe, el materialismo, la vida y la muerte, escribámoslo con todas las letras: se trata de una experiencia absoluta. Transferir idénticamente ese registro parece imposible, pero -aun así-, la naturaleza de esa experiencia puede ser captada por la literatura.

II. POLDY BLOOM: ENTRE LA IRONÍA Y LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Como se dijo, en “Ulises” (1914), el escritor irlandés James Joyce logra condensar intuitivamente -y en dos párrafos- la fenomenología, la teoría del conocimiento, la crítica materialista, la hermenéutica y una especie de existencialismo anterior al existencialismo. El crítico literario Harold Bloom, en su obra “Genios. Un mosaico de cien mentes creativas y ejemplares” (1999), ubica a Joyce en el Lustro trece de Nezah, la séptima sefirot de los cabalistas. Nezah es la victoria de Dios y es la ironía. La novela de Joyce es en gran medida un monólogo interior, el relato, alucinante, de un día en la vida de personas comunes y corrientes, que habitan Dublín. Este ilustre irlandés, como sostiene Bloom, el crítico, Harold, no Leopold, “Poldy” Bloom, su tocayo de apellido, es un maestro en cosas que la mayoría consideraría triviales.

Enfrascados en sus rutinas, un profesor, un médico, un periodista, un político, una parturienta adolorida, boxeadores, un director de escuela, un vendedor de publicidad, cantantes, sacerdotes, taberneros, viudas, parroquianos, abogados, jovencitas soñadoras, niños inquietos y un largo etcétera, aparecen como una puesta en escena del fluido caleidoscópico de interpretaciones de la tesis de Sapir-Whorf, según la cual El mundo real está en gran medida construido inconscientemente sobre los hábitos lingüísticos. Este fluir es una crisálida epistemológica, es decir, la permanente e ininterrumpida presencia de la metafísica, como verdad autoevidente, en su agónico tránsito, en su eterna cadencia de Sísifo, hacia la forma de saber formal, normal, reglamentado, científico, validado, típico del método; y ese fluir, es también el relicto de la implosión ontológica del mundo moderno. El fluir es real, eso que pasó, esto que pasa, es real, pero su itinerario es indeterminado, ¿o podemos estar seguros, acaso, de que la crisis de la razón que se inicia con el iusnaturalismo, en los confines medievales de la temporalidad occidental, tiene un rumbo y que sus coordenadas son ostensibles?, ¿En qué dirección van los materiales resultantes de la implosión del sistema universal de la ciencia y sus consecuencias teóricas?, ¿cuál es su horizonte de sentido?: ¿la humanidad?, ¿la sociedad como totalidad?, ¿los grupos?, ¿los individuos?, ¿acaso todos a la vez? No es momento para decidir sobre este asunto; sin embargo, en esta nota, al menos, se ha intentado escudriñarlo a través del género literario. Escribe el Bloom crítico, sobre el otro Bloom, Leopold: “Sin religión y sin política, libre de ambición, Leopold Bloom, es prudente y discreto, pesimista pero no infeliz. Es inmune a la rabia, al odio, a la envidia y a la malicia, y es sobre todo gentil y generoso en extremo. A los 38, parece tres mil años mayor que sus coetáneos dublineses y aunque es un soñador, vive en la realidad (...). “Bloom es una figura casi tan solitaria en la literatura como lo es en Dublín, pero si hubiese alguna afinidad, no sería con los trágicos y desbordados Bouvard y Pécuchet. Lo distancia de ellos el abismo de su escepticismo y de su pesimismo. Poldy es el personaje más completo de la literatura desde Shakespeare y Cervantes”.

III. EL PRODIGIO NARRATIVO

En la obra maestra absoluta que es “Ulises”, durante más de 200 páginas, Joyce nos presenta paisajes y situaciones que combinan lo mundano y lo sublime, lo fútil y lo eterno, lo sagrado y lo profano; en la página 236 de la edición de Tusquets, se produce un prodigio narrativo. Al mediodía, Poldy regresa del entierro de Dignam y se dirige a almorzar, Joyce, nos cuenta que: “La sonrisa se le desvaneció mientras seguía andando: una pesada nube cubría el sol lentamente, sombreando la ceñuda fachada de Trinity. Pasaban tranvías uno tras otro, al centro, a las afueras, campanilleando. Palabras inútiles. Las cosas siguen lo mismo, día tras día: pelotones de policías saliendo, volviendo: tranvías yendo, viniendo. Aquellos dos chiflados vagando por ahí. Dignam, quitado de en medio a toda marcha. Mina Purefoy con la barriga hinchada en su cama gimiendo para que le saquen a tirones un niño. Nace uno por segundo en algún sitio. Otro muere cada segundo. Desde que eché de comer a los pájaros, cinco minutos. Trescientos estiraron la pata. Otros trescientos nacidos, lavándoles la sangre, todos están lavados en la sangre del cordero, balando meee (...) Una ciudad entera pasa allá, otra ciudad entera viene, pasando allá también: otra viniendo, pasando. Casas, filas de casas, calles, millas de pavimentación, ladrillos de pilas, piedras. Cambiando de manos. Este propietario, ése. El dueño de la casa no se muere nunca, dicen. Otro se mete en su ropa cuando le llega el aviso de dejarlo. Compran todo el sitio a fuerza de oro y sin embargo siguen teniendo todo el oro. Hay una estafa ahí, no sé dónde. Amontonados en ciudades, erosionados siglo tras siglo. Pirámides en la arena. Construidas sobre pan y cebolla. Esclavos. Muralla de la China. Babilonia. Grandes piedras que han quedado. Torres redondas. El resto escombros, suburbios extendiéndose, barrios, las casas de Kerwan saliendo como hongos, construidas de viento. Refugio para la noche. ‘Nadie es nada‘”.

Dos párrafos y tres palabras, sólo dos párrafos fueron suficientes para condensar: 1) el problema de la vacuidad esencial de la palabra, su incapacidad para imponerse ante lo empírico: Palabras inútiles. Las cosas siguen lo mismo, día tras día: pelotones de policías saliendo, volviendo: tranvías yendo, viniendo; 2) La muerte y la regeneración constante del género humano: Nace uno por segundo en algún sitio. Otro muere cada segundo. 3) La mística de una afinidad trascendental: todos están lavados en la sangre del cordero. 4) La espacialidad, como movimiento: Una ciudad entera pasa allá, otra ciudad entera viene, pasando allá también: otra viniendo, pasando. 5) La crítica materialista: Compran todo el sitio a fuerza de oro y sin embargo siguen teniendo todo el oro. Hay una estafa ahí, no sé dónde. 6) El tiempo, el espacio y la explotación del trabajo de los hombres: Amontonados en ciudades, erosionados siglo tras siglo. Pirámides en la arena. Construidas sobre pan y cebolla. Esclavos. Muralla de la China. Babilonia y 7) El absurdo existencial de ser para la muerte: Nadie es nada.

(*) Fragmento del trabajo Problemáticas filosóficas en torno a la Teoría Crítica, presentado por el autor en el marco del Seminario Barranco de “Epistemología de las Ciencias Sociales”, perteneciente a la Maestría en Ciencias Sociales de la UNL.