Crónica política

¿El pueblo en la calle?

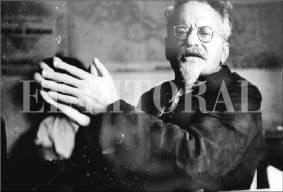

León Trotski. Foto: Susana González / DPA

Por Rogelio Alaniz

“La calle es del pueblo, como el cielo es del cóndor”, escribió un poeta brasileño y en su momento la imagen me pareció bellísima. En su momento. El poema es del siglo XIX. Las ciudades comparadas con las actuales eran aldeas y las comunicaciones eran boca a boca. Incluso para el liberalismo progresista de aquellos años, la calle y la plaza contrastaban al poder que por definición actuaba en las sombras.

Los procesos de manipulación de masas no estaban desarrollados y los grandes beneficiarios de esa versión callejera de la política: el fascismo y el comunismo, eran pesadillas que nos aguardaban en el futuro. El origen mítico de la Argentina está relacionado con en esa imagen del “pueblo” en la plaza y esa consigna que el Billiken reprodujo hasta el cansancio: “El pueblo quiere saber de qué se trata”.

Doscientos años después sostener que la democracia se resuelve en la calle o en la plaza es en el más suave de los casos un anacronismo, cuando no una manipulación perversa para conspirar contra el gobierno de turno.

¿Una democracia sin multitudes en las calles? No me desagradaría del todo. Disculpen si soy elitista, como le gusta decir a los populistas, pero a la hora de defender la calidad de vida a lo que se aspira es a salir de la condición de hombre-masa, a hacerse cargo de que los fenómenos de alienación más graves son colectivos. Y que en toda convocatoria de masas no hay sabiduría sino manipulación y la única liberación es la de las pasiones más primarias.

Se dice que el pueblo en la calle decide. Mentira morena. En una democracia seria las decisiones se toman en las urnas y en los ámbitos del poder. La masa en la calle es un mito y como la mayoría de los mitos políticos, tramposo. La masa en la calle es eso: masa manipulada a través de consignas, disciplina y uniformes.

El jueves pasado, por ejemplo, los que estaban en la calle de la única libertad que disponían era la de aplaudir y repetir consignas. Las decisiones por supuesto no la toman los callejeros, sino los que están en el palco o en el balcón, los dos mitos de la pasión populista. La gran mentira populista es que el pueblo se manifiesta en la calle, que la presencia callejera dispone de una superioridad moral sobre cualquier otra forma de participación. No concluye allí la mitología. La imagen, esa presencia tan fuerte para el mito, es que la masa en la calle es el pueblo, la mayoría, la multitud. Desde Gustave Le Bon en adelante ha quedado claro que la tarea de los manipuladores de masas no es la búsqueda de justicia, sino la de “impresionar”.

Volvamos al jueves pasado o al 24 de marzo. Con suerte y viento a favor el número de asistentes llegó a las 100.000 personas. Y estoy siendo muy generoso con el cálculo. Pues bien, cien mil personas en un país de cuarenta millones no es más que una ínfima y ruidosa minoría. Importante como toda minoría, pero muy lejos del imaginario mitológico criollo.

La Plaza de Mayo, el sitio sagrado donde se celebran estos ritos mitológicos, ha sido usada y abusada hasta el cansancio. Desde el peronismo a Galtieri, desde los troskistas hasta Bernardo Neustadt, todos se dieron el lujo de hacer realidad su propia celebración. Lo curioso es que estas concentraciones se presentan como símbolo de lucha, de rebeldía, cuando su realidad cotidiana es exactamente lo contrario. Es más, ninguna de esas concentraciones podrían realizarse sin la autorización del poder, sin un marco de libertades y sin la plata que habilita el poder.

Las masas convocadas a la plaza suelen ser el instrumento preferido del fascismo y el comunismo. Las razones y las pulsiones de unos y otros no son las mismas, pero sí lo son las consecuencias. Para el fascismo y su versión degradada, el populismo, el mito no es la masa, el mito es la masa con el líder en la plaza o el balcón. Para los comunistas, las masas son percibidas como creadoras de iniciativas, como multitudes orientadas por un invisible e invencible sentido histórico que las empuja en un rumbo liberador. Para los fascistas, la masa es un rebaño inspirado por el líder que lo conduce a un objetivo heroico. Para los comunistas, las masas en la calle son la antesala de la revolución, Trotski en “Historia de la revolución rusa”, describe a esas masas como un organismo con pensamientos, pasiones y una secreta e infalible racionalidad, aunque finalmente es el líder -Lenin, en este caso- el que interpreta por un misterioso y hasta sagrado dispositivo de lucidez, los objetivos históricos finales. En todos los casos, el desenlace de esta percepción es totalitaria.

Lo que sucede en estos días en la Argentina se aproxima bastante a lo que digo. Puede que históricamente el fascismo se haya valido de las elecciones para acceder al poder mientras que los comunistas siempre recurrieron al golpe de Estado, presentado como insurrección popular. Y al respecto, los acontecimientos de la revolución rusa de octubre de 1917 son tristemente aleccionadores.

¿No más luchas, no más movilizaciones? Ni tan poco ni tan mucho. La libertad política autoriza la movilización y la protesta. Pero claro, en un marco legal y sin los abusos a los que estamos acostumbrados los argentinos. El derecho de huelga es un derecho, pero no autoriza la huelga permanente. Las concentraciones públicas no están prohibidas, pero no se puede estar obstruyendo las calles y las rutas todos los días y en todos los lugares.

La convivencia social en cualquier parte del mundo se instituye en un delicado equilibrio entre derechos y deberes. Ese equilibro en la Argentina está roto desde hace años. Sólo en este país, contemplamos el espectáculo grotesco de corporaciones gremiales que cuando son poder roban y cuando pasan a la oposición incendian. Y sólo en la Argentina, el troskismo se permite el lujo de ser votado por multitudes de maestras cuya relación con la revolución social es la de disfrutar de los beneficios de cobrar sin trabajar en nombre de la huelga general revolucionaria.

En las sociedades abiertas, las concentraciones populares no están prohibidas, pero son excepcionales. La única gimnasia callejera diaria es la de los ciudadanos caminando o trotando para luchar no contra el capitalismo sino contra el sobrepeso o las acechanzas de la diabetes y la presión alta, cuando no para lucir lo que los pibes de hoy califican como “un buen lomo”.

Las concentraciones callejeras, además de ser excepcionales, son por lo general espontáneas, espontáneas en el sentido de que los asistentes marchan por decisión propia. Nadie los “conduce”, nadie los arrea, nadie les ofrece dádivas o los presiona con plata, con comida o con amenazas. La última manifestación genuina en la Argentina se produjo con motivo del asesinato de Nisman. Podría agregar en la lista a quienes fueron a despedir a Cristina Elisabeth en la Casa Rosada, aunque en este caso habría que deslindar entre los que se movilizaron por un acto de fe -en la tradición populista y fascista, la “fe” es un dispositivo importante- y quienes fueron a defender sus jugosos conchabos.

Los populistas justifican las caravanas de colectivos y camiones trasladando a la pobre gente, diciendo que los pobres carecen de los recursos que disponen las clases medias. Macanas. Los pobres en la Argentina cuando se quieren movilizar se movilizan. Para ir a las canchas de fútbol, a las bailantas o a las procesiones no necesitan del puntero con sus camiones, choripanes, vales y cajas de tetra brik.

“La plaza es del pueblo como el cielo es del cóndor”. Lindo poema, pero lo siento por el poeta, porque en clave política la plaza en realidad es de los contribuyentes, de los niños que juegan en ella, de los jubilados que toman sol en sus bancos y de las parejitas de enamorados que se citan en las últimas horas de la tarde. ¿Y el cielo? Lo siento por el cóndor, que lamentablemente está en vías de extinción.