El inconveniente de haber vivido

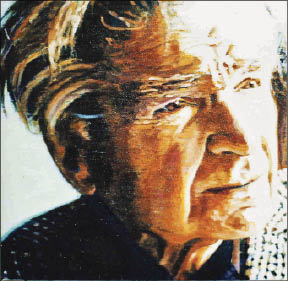

Emil Cioran.

Por José Duimovich

No se suicidó, aunque renegaba de haber nacido. Hace 15 años, el 20 de junio de 1995, víctima del Mal de Alzheimer, moría en París E. M. Cioran, tal vez el mayor exponente contemporáneo de una filosofía del escepticismo. Fue también un maestro del aforismo.

A los 20 años, sus autores predilectos eran: Shakespeare, Dostoievski y Chéjov. Se sentía fascinado por la magia de los extremos. Como filósofo aspiraba a ser Schopenhauer o nada. Escribió su primer libro, “En las cimas de la desesperación” en un estado próximo al delirio y juró nunca más volver a escribir.

No todo el mundo tiene la oportunidad de morir joven. Hijo de un pope de la iglesia ortodoxa rumana, Cioran, nacido en 1911 en Rasinari, en los confines del imperio austro-húngaro, se vería limitado a inscribirse en el tiempo, construirse una biografía y hasta saborear la gloria, el colmo de la irrisión para un artesano de la denigración, un perezoso que se definió como el hombre más desocupado de París: “Si pienso en alguien que haga menos que yo, sólo se me ocurre una puta sin clientes”.

“Experimento”, escribió a los 22 años, “la extraña sensación de ser, a mi edad, un especialista en el problema de la muerte”. Uno nunca es demasiado precoz en ese terreno. Lo que le reprocha a la filosofía, con excepción de Schopenhauer y de Nietzsche, es que estuviera hecha “por hombres sin temperamento y sin historia”, hombres que ignoraran la miseria del yo.

A su hermano Aurel, quien le comunica su vocación monacal, con ensañamiento endemoniado le plantea sus ideas sobre lo absurdo de toda religión, y agrega: “Si después de haber escuchado mis argumentos persistes en la idea de convertirte en monje, no te dirigiré nunca más la palabra”. En lugar de un monasterio, Aurel conocerá durante siete años las cárceles comunistas.

Después de haber finalizado sus estudios de filosofía con una monografía sobre Bergson, el joven Cioran obtiene a fines de 1933 una beca para Berlín. Es la ocasión única de asistir a la metamorfosis de todo un pueblo en un “bosque fanático”. “Me dediqué a estudiar el budismo para no dejarme intoxicar o contaminar por el hitlerismo”.

Pero había en él una fascinación por todo lo que es excesivo: También sucumbirá, a pesar de todo, a este “extraño furor de sumisión” en el corazón del nacionalismo rumano. Para entender este breve extravío ideológico que él nunca se perdonó, hay que leer el excelente ensayo de Gabriel Liiceanu. ¿Hay que ver en su escepticismo absoluto posterior la expresión del remordimiento infinito? Tal vez. En todo caso, después de esta caída en el tiempo, estuvo inmunizado contra todos los credos pasados, presentes o futuros.

Lo que sigue ya pertenece a la leyenda: su instalación como becario en París, en 1937, los pequeños hoteles amueblados del barrio latino, los días pasados en el Café de Flore junto a Sartre -nunca se dirigieron la palabra-, la voluptuosidad que pone de manifiesto para atravesar Francia en una bicicleta y, en 1947, en Dieppe, cuando está traduciendo a Mallarmé al rumano, la decisión de escribir de ahí en más en francés.

Decía que si Pascal redactó diecisiete veces sus Provinciales, entonces él, le métèque, el extranjero, al menos podía hacer un esfuerzo. Retoma cuatro veces su Breviario de podredumbre, que fue editado en 1949 por Gallimard y elogiado por Maurice Nadeau en la revista Combat, en estos términos: “He aquí alguien a quien esperábamos, el profeta de los tiempos de los campos de concentración y el suicidio colectivo, cuya llegada había sido preparada por todos los filósofos de la nada y de lo absurdo, el portador por excelencia de la mala noticia”.

La mala noticia se vio recompensada por el premio Rivarol. Fue el único premio que Cioran aceptó. Y cuando Camus le dijo: “Ahora es necesario que entre en la circulación de las ideas”, pensó en insultarlo: “Venir a darme lecciones, él con su cultura de instructor”, le confesó a Liiceanu. “Había leído a algunos escritores, no tenía ni el menor rasgo de cultura filosófica y me dijo “Ahora’, como si se dirigiera a un alumno. Me fui, humillado”.

En el umbral de la vejez. Cioran aceptó algo que siempre había rechazado: conceder entrevistas. “En la vejez”, observa, “uno pasa de deshonor en deshonor y lo que me fastidia es que encuentra en ello una suerte de placer”.

Es cierto, podemos lamentar que no se haya suicidado avalando así uno de sus aforismos. Pero qué dicha la de continuar nuestro diálogo con él en las confidencias recogidas por las ediciones de Gallimard: allí evoca su amistad con Ionesco, Beckett y Michaux. Explica por qué la vía que pregona el budismo le resultaba inaccesible, por qué no pudo renunciar a nada.

Dice no ser nihilista prefiere el término escéptico-, “aunque soy un falso escéptico”, precisa. Retoma la idea de que Bach compromete la idea de la nada en el otro mundo y nos confía que ama escribir sobre un aire de música zíngara.

Y, para concluir, esta confesión: “Cuánto más envejezco, más cerca me siento de mis orígenes; es el paisaje rumano el que tiene razón, ese paisano que no cree en nada, que piensa que el hombre está perdido, que no hay nada que hacer, que se siente aplastado por la historia... En realidad, toda mi formación intelectual no me sirvió de nada”.

Cioran recuerda cuando era un niño que jugaba al fútbol con calaveras. Quizás, después de todo, no hizo otra cosa durante toda su vida.

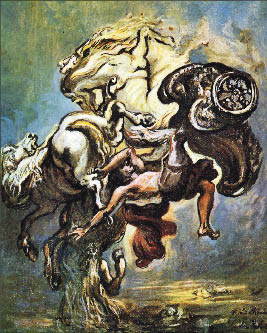

“La caída de Faetón (según Rubens)”, de Giorgio de Chirico.