Espacio para el psicoanálisis

| Link

completo de la nota:

www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/07/12/opinion/OPIN-02.html

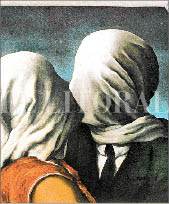

Morir de vergüenza  "Los amantes” (1928), de René Magritte. Luciano Lutereau (*) En El reverso del psicoanálisis, Jacques Lacan articula la vergüenza con el discurso universitario. Al agente del saber se lo suele llamar “profesor”, del que Lacan sostenía que se caracteriza por “enseñar sobre enseñanzas” y, por lo tanto, es incapaz de producir una enseñanza propia. A quien acompaña esta partida, Lacan le concedió el nombre de “astudé”, neologismo que condensa una referencia a la palabra “estudiante” aunque también a la palabra “estúpido”. Por lo tanto, se trata de aquel que sólo verifica, una y otra vez, su estupidez frente a un saber respecto del cual está en falta. En este seminario, Lacan introduce la idea de una vergüenza “propia” del discurso universitario de esa época, que denomina “vergüenza por vivir” y que marca “una degeneración” de los ideales. Esta vergüenza estaría asociada a ciertas coordenadas que pueden resumirse en la expresión “morirse de vergüenza”, es decir, la situación en que alguien preferiría la muerte a quedar expuesto a la revelación de su división subjetiva. En nuestro idioma, nos referimos a esta posibilidad cuando decimos “que me trague la tierra”. Para Lacan, existió una época, ya pasada, en que al rebajamiento de los ideales se prefería la muerte. Pero, según Lacan, los tiempos han cambiado. Y podría decirse que hoy en día no sólo los alumnos no se avergüenzan (lo cual puede tener su costado saludable), sino que también en la vida amorosa encontramos una manifestación acusada de actitudes “des-vergonzadas”: por ejemplo, pensemos en que los adolescentes actuales no sólo recurren al alcohol como factor de desinhibición para acercarse a la chica que les gusta, sino que la “previa” suele producir mucho más que sujetos en(valen)tonados, por así decirlo, sino que a veces estos jóvenes parecen autómatas deshabitados del riesgo de desear; o bien, podría pensarse en la identificación histérica de algunas muchachas que se vuelven ardientes acosadores de hombres, pero que olvidan que bien puede entregarse un cuerpo vacío. En este punto, la vergüenza es un indicador de la presencia del sujeto, de que ese cuerpo es “habitado”, como lo demuestran el rubor, bajar la mirada, en definitiva, no saber detrás de qué esconderse, cuando el sujeto se siente mirado desde todos lados. Desde la perspectiva Lacan, la vergüenza hoy en día se convirtió en una “vergüenza por vivir”. Actualmente, lo que avergüenza es vivir una vida que nunca merece la muerte, dado que falta su inscripción en la genealogía de algún ideal. Todo se reduce a lo trivial, al vacío, lo que se suele llamar “tiempos líquidos”. Y cada vez más el sujeto amoroso se presenta desesperado por la falta de intereses comunes con el partenaire y un denodado afán de búsqueda de emociones fuertes que hagan que alguien pueda sentirse vivo. A su vez, esta nueva forma de vergüenza estaría asociada a cierta impudicia generalizada: desinterés por ofender al otro, por reducirlo a un mejor medio descartable, etc. Para el psicoanálisis, hay cierto valor ético de la vergüenza. Cuando el analista prescribe atravesar el dique de la vergüenza con el cumplimiento de la regla fundamental, no lo hace en función de violentar lo más íntimo del sujeto, de encarnar una transgresión; por el contrario, podría decirse que ese más allá de la vergüenza no implica una degradación del ideal (como el que sí acontece en la vergüenza contemporánea según Lacan). En todo caso, podría decirse que el analista retrotrae el sentimiento de “morirse de vergüenza”, con el fin de interrogar la división subjetiva antes que producirla. Respecto de la vida amorosa, entonces, podríamos proponer que en algunos casos se trata de recuperar esa dimensión vergonzosa que ocasionalmente falta al sujeto contemporáneo, expuesto a la impudicia generalizada de una sexualidad a veces desbordada, pero sin erotismo, o a un anonimato que cancela el interés por conocer a alguien con quien hablar de amor. (*) Psicoanalista. Lic. en Psicología y Filosofía por la UBA. Magíster en Psicoanálisis por la misma Universidad, donde trabaja como docente e investigador. Autor de, entre otros libros: “Celos y envidia. Dos pasiones del ser hablante” (2013) y “La verdad del amo” (2014). |