La vuelta al mundo

| Link

completo de la nota:

www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/07/05/opinion/OPIN-02.html

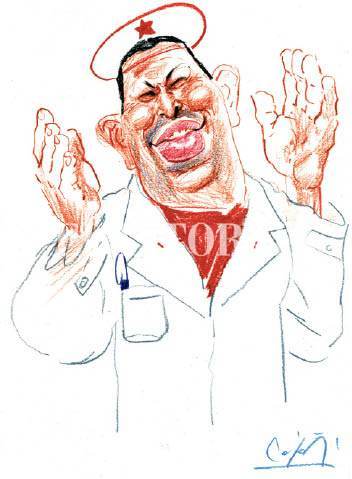

Chávez y Venezuela  Rogelio Alaniz La muerte es un acto privado pero universal. Nos ocurre a cada uno de nosotros y a todos. Alegrarse por la muerte de alguien es necio; ignorarla es tonto. No hay experiencia de la muerte, pero todos sabemos que vamos a morir. Es el límite de la vida y el límite real al poder. Esta lección deberían conocerla todos, pero en primer lugar los hombres del poder. “Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar”. La moraleja de este poema de Manrique sería bueno que la conozcan Hugo Chávez y todos los hombres que ejercen el poder y se creen omnipotentes. En Venezuela, y en cualquier lugar donde esta noticia importe, se sabe que Chávez padece una enfermedad seria y, al mismo tiempo, se ignoran los detalles de esa enfermedad. Tanto se ignora y tanto se desconfía, que algunos opositores han llegado a sospechar que se trata de una puesta en escena para victimizarse y obtener réditos electorales porque se sabe que la muerte, o la cercanía de la muerte, suele sensibilizar el corazón de las clases populares. Estos recelos me parecen exagerados, pero no está demás recordar que en su momento Fidel Castro montó una opereta parecida, pero no con fines electorales, porque en Cuba el dictador garantiza desde hace medio siglo que su poder jamás será inquietado por un pronunciamiento electoral. El tema del poder y la muerte de quien lo ejerce, ha preocupado a todos los regímenes políticos a lo largo de la historia. En el mundo antiguo ese dilema intentó resolverse asegurando la sucesión a través del heredero. “El rey a muerto, viva el rey”, era la consigna. La muerte de un rey daba lugar a las más diversas ceremonias y rituales, pero lo fundamental estaba resuelto y lo fundamental en este caso era la sucesión. En las repúblicas democráticas también se intentó dar una respuesta institucional a la muerte del titular político del poder. Todas las constituciones establecieron una línea sucesoria que iba desde el vicepresidente hasta el titular de la Suprema Corte de Justicia. La respuesta institucional era muy clara, pero para perfeccionarse se daba por hecho que los titulares de la posible sucesión estuvieran a la altura de las circunstancias, es decir que fueran personas capacitadas para el ejercicio del poder en una situación de emergencia. Como la historia se encargó de demostrar hasta el cansancio, aquello que se daba por hecho, por consabido, en ciertas situaciones o para ciertos regímenes políticos, no fue así o, por lo menos, no fue tan así. En lo que respecta a la Argentina, durante décadas los problemas provocados por muerte, enfermedad o renuncia anticipada se resolvieron satisfactoriamente. Así ocurrió cuando Pellegrini lo sucedió a Juárez Celman, Uriburu a Luis Sáenz Peña, Figueroa Alcorta a Quintana o Victorino de la Plaza a Roque Sáenz Peña. Algo parecido puede decirse del momento en que Ramón Castillo sucedió a Roberto Ortiz. Más compleja fue la sucesión de Perón en 1974, ya que si bien fue legítima porque, efectivamente, su esposa era la vicepresidente, quedó claro que se trataba de una mujer incompetente para hacerse cargo de esa función. Incompetencia que el primero que debería haber advertido era su esposo, pero el esquema de poder inventado por él no dejaba otra alternativa, porque justamente, uno de los rasgos de los regímenes personalistas es que suelen estar rodeados de personajes cuya virtud no es la inteligencia sino la fidelidad y hasta la obsecuencia. Tal vez como modelo opuesto a este sistema de poder merezca reivindicarse la decisión de Marcelo T. de Alvear, quien cuando fue electo presidente en 1922 aseguraba que cualquiera de sus ministros estaba en condiciones de asumir la presidencia de la Nación. No mentía ni exageraba, por más que esa verdad le representó uno de los primeros distanciamientos de Hipólito Yrigoyen. La enfermedad de Chávez actualizó estos debates. Desde el punto de vista normativo, en Venezuela está prevista una solución institucional a la enfermedad prolongada o al deceso, pero las que no están aseguradas son las condiciones políticas de esa probable sucesión. Si en un punto coinciden hoy chavistas y opositores es que la hipotética ausencia del titular del poder generaría un vacío difícil de llenar. Esto ocurre porque la decisión deliberada de identificar los intereses de una Nación con una persona, nunca tiene en cuenta un hecho simple e inevitable: en palabras de Borges, “...morir es una costumbre que suele tener la gente”. No se trata de discutir si los problemas que hoy enfrenta Chávez alegran a sus opositores. En principio, todos los dirigentes políticos han expresado sus deseos de que el presidente recupere su salud. Si fueron o no sinceros no interesa, porque lo que importa es la conducta institucional. Nadie se alegra por lo que le sucede a Chávez, pero todo político responsable -oficialista u opositor- está obligado a pensar qué se hace o qué se debe hacer en caso de que Chávez falte. A los grandes políticos, pero también a los demagogos, se los conoce por la herencia institucional que dejan. Luis XV, uno de los reyes más corruptos y despreciables de la monarquía absoluta francesa, dijo algo aleccionador acerca del sistema político que él encarnaba: “Después de mí, el diluvio”. Por lo general, los demagogos y populistas se comportan de acuerdo con este concepto. El poder son ellos y cuando ellos faltan que se las arreglen lo que quedan. Ésa fue la conducta de Hitler cuando una semana antes de su rendición le dijo a uno de sus colaboradores que mostraba cierta aprensión por el sacrificio al que era sometido el pueblo alemán: “Ellos sabían al momento de votarme que esta podía ser una de las posibilidades políticas...no tienen derecho a quejarse ni a reprocharme nada”. Excelente y trágica lección. En los Estados Unidos, por ejemplo, la muerte de John Kennedy, el asesinato de Kennedy para ser más precisos, provocó mucho dolor, mucha consternación, pero desde el punto de vista institucional la continuidad estuvo garantizada siempre. Los norteamericanos lloraron a su presidente, pero no lloraron el vacío de poder. Como se sabe, Lyndon Johnson asumió el poder y continuó con la línea política iniciada por Kennedy. Digamos que en las democracias fuertes la muerte es absorbida por las instituciones. El dolor, en estos casos, es un acto privado, porque desde el punto de vista público la seguridad está garantizada. ¿En Venezuela puede decirse lo mismo? Dudoso. Tan dudoso que -insisto- chavistas y antichavistas coinciden aunque por razones diferentes, en que la muerte o la renuncia de Chávez provocarían un vacío de poder indeseable para todos. Un conocido dirigente opositor lo expresó con palabras muy claras. “No queremos que Chávez sea vencido por la muerte o la enfermedad, sino por los votos”. Este lunes Chávez regresó a Venezuela, pero sigue sin saberse exactamente cuál es su verdadero estado de su salud. Se supone que el regreso estuvo condicionado por la presión ejercida por la oposición, que manifestó en todos los tonos que el país no podía estar dirigido a control remoto desde Cuba. Incluso no faltaron políticos y profesionales que le reprocharan al mandatario haberse atendido quirúrgicamente en La Habana, cuando en Venezuela existen centros de salud de alta complejidad y calidad. Estas críticas crecieron cuando se tomó conocimiento de que los médicos cubanos pudieron haberse equivocado en el diagnóstico, motivo por el cual finalmente debió ser sometido a una segunda intervención por un profesional español. La semana pasada los venezolanos hicieron un curso acelerado de derecho constitucional para determinar hasta dónde es legítimo que un presidente esté unos cuantos meses en el extranjero sin delegar el poder. Hoy estas disquisiciones han perdido actualidad, pero a nadie se le escapa que el tema de fondo, es decir el de la sucesión, seguirá vigente. ¿Está grave Chávez? Se supone que el cáncer lo es, pero hoy ha dejado de ser una condena de muerte para quien lo padece. El problema no es quirúrgico sino político. Ocurre que en los regímenes como el que lidera Chávez, uno de sus rasgos distintivos es el bloqueo de la información. En sociedades abiertas, la salud del jefe del Estado es de interés público y se brinda buena información. En sociedades con democracias delegativas, la enfermedad del líder es sometida a filtros informativos. El principio de los funcionarios para proteger al Gran Hermano, lo definió en pocas palabras George Orwell: “Vamos a decir las cosas de tal manera que el poder no sea afectado”. A ello hay que añadir que en estos regímenes la enfermedad del gobernante se identifica con la enfermedad de la Nación. De todos modos, da la impresión de que aun cuando ocurriera lo peor, Venezuela podría sobrevivir a Chávez. El problema, en todo caso, es el chavismo, ya que sin Chávez no tiene destino. |