Legislación penal juvenil: autocrítica doctrinaria

¿Cómo es posible que no sea más importante la prevención del delito que la preocupación por las situaciones ya consumadas y apuntar sólo a la “ilusión penal”?

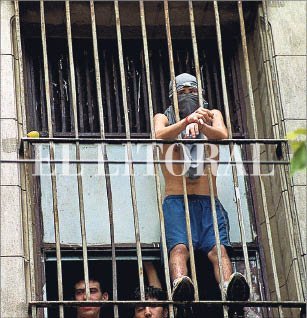

Foto: Archivo El Litoral

Osvaldo Agustín Marcón

Paradójicamente, Argentina usufructúa beneficios secundarios provocados por su lentitud en la generación de sistemas de responsabilidad penal juvenil a la usanza de los demás países latinoamericanos. El primero en adecuar su legislación interna según la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue Brasil, al que le siguieron otros. En nuestro país, mientras tanto, desde el año 1989, cobró fuerza el debate que por complejas pero no casuales ni meramente burocráticas razones aún no fue suficiente como para derogar el sistema vigente, herencia de la última dictadura militar.

Sin embargo, en medio de este proceso, comienzan a escucharse voces disonantes con relación a supuestos consensos vinculados con la relevancia de lo penal que, de todos modos, cabe aclarar, no llegan a explicar tanta demora legislativa. Aun así, estas voces merecen atención porque pueden ahorrar nuevos años de retraso teórico pero, fundamentalmente, más deterioro en la intervención estatal sobre este aspecto de la realidad. Recordemos que hace ya varios años vienen oponiéndose, como mínimo, dos lógicas: la denominada justicia juvenil y la justicia penal juvenil. Ya en sus denominaciones se advierte la diferencia. En relación con este debate, en el mes de octubre del corriente año, al realizarse el XXIV Encuentro Nacional de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, una de las más prestigiosas especialistas en el tema, la Dra. Mary Beloff, fue contundentemente crítica respecto del rumbo tomado por estas discusiones en nuestro país que, inclusive, la tuvo a ella como protagonista relevante. En su ponencia, expuso varias ideas doctrinariamente autocríticas, pero una de ellas fue muy gráfica: sostuvo que sorprende cómo solo uno de los cincuenta y cuatro artículos que componen la CIDN concentró gran parte de las discusiones y esfuerzos durante estas décadas. Se trata del número cuarenta, sobre cuya base se piensan los sistemas de justicia penal juvenil. Todos los demás, o sea más del noventa y ocho por ciento del total, apenas fueron objeto de legislaciones destinadas a zanjar la discusión referida a la operatividad de la Convención. Poco se avanzó en términos de instrumentos específicos, como sí lo hicieron otros países.

Tal autocrítica algo indica. Es cierto que cualquier lector recién llegado a este campo puede creer que estamos ante una idea demasiado obvia pues, en definitiva ¿cómo es posible que no sea más importante la prevención del delito que la preocupación por las situaciones ya consumadas? Sin embargo, la magnitud de la autocrítica se comprende ubicándola en contexto, teniendo presente el devenir de los debates, los contextos nacionales e internacionales, la historia social de cada país y la identidad de los protagonistas institucionales. La referida revisión doctrinaria no persigue la defensa del régimen penal juvenil heredado de la dictadura sino que, por el contrario, advierte sobre determinadas tendencias condenadas de antemano al fracaso por vía del secuestro del conflicto social. La ilusión penal, como se ha sostenido inclusive desde esta columna en muchas ocasiones, sólo funciona como espejismo asentado en determinados presupuestos culturales. Entre tales dificultades podemos contar una firme dificultad por desarrollar conductas ciudadanas relativamente autónomas, que puedan prescindir cada vez más del vigilar y castigar muy bien analizado por Michel Foucault.

Ahora bien: ante este panorama, el camino en crecimiento es el de la justicia restaurativa, rico y complejo enfoque que posibilita el desarrollo de distintos instrumentos, algunos conocidos, otros menos. Se trata de otra lógica, dentro de la cual es factible avanzar progresivamente, revisando cotidianamente posiciones individuales y colectivas. Cabe tener presente también que el espejismo penal, en muchos casos, se construye sobre la valiosa preocupación por las garantías substanciales y procesales que deben regular los procesos de intervención judicial sobre los niños. Ante esto digamos, una vez más, que ellas forman parte del piso indiscutible pero de ninguna manera suficiente. La crítica de Mary Beloff pareciera abonar esta idea de avanzar garantizando con la misma fuerza los derechos sociales. Y más aun, fue el propio Luigi Ferrajoli quien escribió que las garantías “no valen sólo en el derecho penal, sino también en los otros sectores del ordenamiento. Por consiguiente, es también posible elaborar para ellos, con referencia a otros derechos fundamentales y a otras técnicas o criterios de legitimación, modelos de justicia y modelos garantistas de legalidad, estructuralmente análogos al penal”.